- Reviso tu obra y llego pronto a una primera conclusión: toda tu poética se retroalimenta de tu primer libro, Historia argentina (1991). A diferencia de otras primeras entregas, en la tuya estamos ante un mundo ya definido, definido en su pluralidad temática.

- Así es. No fui consciente de ello en su momento, pero ahora sí y cada vez más de la condición de Historia argentina como una suerte de Big Bang donde, si no aparece todo lo que vino y vendrá, por lo menos se ponen de manifiesto ciertos rasgos y estilos y preocupaciones y hasta trucos. La idea del pasado y de la infancia, el manejo de ciertas coordenadas pop (para mí, sobrevaloradas y demasiado enfatizadas cuando se habla o discute lo que hago; pero está claro que, puestos a elegir, prefiero ser un pop writer que un poop writer), la idea del escritor como figura entre estática y totémica y extática y vibrante (las presencias de Cheever y Vonnegut; y la ausencia aún de Proust, una de mis grandes experiencias como lector y que ya se entromete como influjo en Esperanto; que es el álbum conceptual que sigue a esa colección de singles que es Historia argentina), una manía referencial (seguramente consecuencia directa de la sobreexposición a la portada del Sgt. Pepper’s durante mi infancia), cierto perfume de sci-fi, la estructura fractal y atomizada (donde no es importante eso de «¿cuento o novela?») y, last but not least, la Argentina como patria a eliminar (a la vez que fantasma invulnerable) y la biblioteca como patria a reivindicar y Arca de Noé a la que subirse de tanto en tanto rumbo a nuevas tierras. En resumen: es un libro que me sigue gustando más allá de todas las alegrías que me dio y me sigue dando porque, a diferencia de lo que sucede con muchos debuts, me sigo reconociendo en él.

- Sin embargo, algo debe haber cambiado...

- Lo que ha cambiado es su autor. Ya no soy el que era. Ahora, cada vez me gusta más escribir y menos ser escritor, entendiendo por ser escritor todo eso que es un escritor mientras no está escribiendo (o leyendo) y que implica viajar a festivales, ser rectangular caballero de mesa redonda, consultado sobre algún aspecto de la realidad como si contase con poderes oraculares o psicoanalíticos, y tener que explicar de qué va su libro nuevo con tres o cuatro ideas/frases que resulten atractivas tanto para un titular como para un periodista que, en muchos casos, no leyó ni leerá el libro en cuestión. Supongo que de ahí surge el síntoma de –en sucesivas ediciones– seguir expandiendo a Historia argentina, Vidas de santos, Mantra, Jardines de Kensington o, sobre todo y todos, La velocidad de las cosas (Esperanto y Jardines de Kensington son, sin embargo, casi intocables): la voluntad de seguir escribiéndolos, de que no terminen nunca. Hay días –y son días muy peligrosos– en que fantaseo con seguir eternamente con La parte inventada, libro que se supone casi terminado (siendo casi, siempre, la palabra clave y operativa). Hace una semana leí una entrevista donde se preguntaba al artista plástico Robert Rauschenberg «¿Cuándo siente que ha terminado un cuadro?». La respuesta fue: «Cuando lo vendo». En el oficio literario, el libro puede venderse pero, a diferencia de lo que ocurre con un cuadro, que ya no se tiene siempre, puedes continuar retocándolo hasta el fin del mundo o de tu vida, lo que suceda primero. No sé… A medida que pasan los años, publicar es un brevísimo anticlimax mientras que los largos y sensibles preliminares de la escritura me resultan más y más excitantes. Para decirlo más claramente y aludiendo a tiempos muy hardcore donde, de golpe, nos enteramos de que la autora de Cincuenta sombras de Grey – ¿serán sus lecturas más o menos adultas las mismas que estudiaron en una academia para niños brujos y luego se enamoraron de vampiros crepusculares? ¿Con qué seguirán? ¿Sagas románticas en geriátricos?– es algo así como la más vendida y leída después de la Biblia: para mí, en tanto escritor, el más poderoso y satisfactorio orgasmo no pasa por acabar sino por seguir. Tampoco me interesa eso de las esposas en las muñecas o de vendarme los ojos. Difícil escribir, escribir bien, así.

- «Los largos y sensibles preliminares de la escritura resultan más y más excitantes»… Es decir, ¿el máximo placer de la escritura es la escritura como tal, como un apacible y a la vez violento estado de trance?

Anthony Burgess decía que, de no mediar una de esas terribles enfermedades degenerativas, un escritor moría siempre en el campo de batalla. Es decir, nunca se alcanza la paz, nunca se llega a la perfección, nunca nadie te da un diploma que certifique que has alcanzado la cima de tu colina y has clavado allí, para siempre, tu bandera con tu escudo. De medallas y premios y honores mejor no hablar. No creo que puedan convencer a nadie medianamente inteligente de su auténtico valor o grandeza; aunque abunden los escritores que los persigan y cacen y coleccionen como si fuesen junkies del discurso de agradecimiento. Como mucho, sirven para llevar mejor el combate, para permitir que te dediques con mayor agilidad y más sofisticado armamento a tu misión en la vida. Atención: también están los premios nobles, que suelen ser aquellos a los que un escritor no se presenta o no es (re)presentado. A obra publicada. Son los mejores. Son como ganarse la lotería sin haber sido consciente de comprar un billete, supongo. O como una condecoración simplemente por haber hecho lo que más te gusta y mejor sabes hacer. Ahora que lo pienso, no sé si me agrada del todo esta analogía bélica de Burgess; porque para mí escribir es muy plácido y algo muy lejano de la muerte y del sufrimiento.

em forster por Kurt Hutton, 1949

Nunca me interesó el cómodo y resultador cliché ese del escritor que crea entre sombras y sufrimiento; aunque una de mis fotografías favoritas de escritores sea esa de E. M. Forster –tomada por Kurt Hutton en 1949– en la que se lo ve en su escritorio, leyendo su manuscrito, agarrándose la cabeza con las dos manos (en una de ellas tiene una pluma) como si estuviera a punto de caerse o de perderla. Lo que no quita que no haya días en los que fantasee con la existencia de un botón ON/OFF que te permitiese dejar de ser escritor por un rato. No solo dejar de escribir sino, también, dejar de ser y de pensar como escritor y poder preocuparse por asuntos como el libro electrónico y la crisis del sector editorial. Me pregunto cómo y qué se sentirá el no ser escritor. No tengo memoria de ello. Siempre quise ser escritor y, por lo tanto, siempre fui escritor.

- "Historia argentina" es el inicio de todo, pero se trata de un todo que coges por partes para luego repotenciarlo, reescribirlo. Mencionaste el asunto de la infancia, que abordas y despliegas en "Jardines de Kensington".

- La infancia aparece en todos mis libros pero tal vez Jardines de Kensington es el que más piensa en ella. Es un «lugar» al que vuelvo una y otra vez en busca de explicaciones y coartadas y motivos. Ahora, en los tramos más o menos finales de mi próximo libro, La parte inventada, estoy de nuevo allí, recuperando ese tiempo perdido que nunca cuesta demasiado encontrar. Y que –siendo padre tardío– se me aparece una y otra vez, todos los días, como espejo distante pero de reflejo muy nítido. Como si fuese un eco de situaciones respondiendo desde la otra orilla a la presente niñez de mi hijo. A través de él recuerdo cada vez más cosas… Yo tuve, además, una infancia movida y ocurrente. Una infancia «interesante» (evocada, en parte, en el relato «La vocación literaria», al final de Historia argentina). Y la infancia, antes que nada y después de todo, es el largo momento en el que todo está, narrativamente, por ocurrir (y donde todo ocurre, dejando de lado la iniciación sexual, que no es el principio de la vida adulta sino el fin de la infancia) y donde suceden dos de las cosas más importantes para todo escritor, dos cosas que seguirá haciendo a lo largo de su vida: aprender a leer y a escribir que, ahora que lo pienso, no son más que perfectas y armoniosas variaciones del verbo jugar.

- Hablando de "La parte inventada", ¿cómo estás viviendo la experiencia? Me permito especular: ahora conoces ambos frentes, como hijo y padre.

Quién sabe. No tengo del todo claro lo que sucede mientras escribo un libro. En verdad, cada vez lo tengo menos claro. Siempre digo lo mismo: cuando empecé a escribir (y a publicar) las tramas, me llegaban casi terminadas, me limitaba a vestir a un esqueleto sólido y firme. Como quien caminaba hasta la punta de un muelle y esperaba la llegada de un barco y se limitaba a contar y a describir a los pasajeros que iban bajando a tierra muy firme. Ahora es diferente: el barco no llega y debo alquilar un bote y orientarme entre olas y niebla hasta el sitio donde se le vio por última vez. Y ponerme un traje de buzo. Y descender a las profundidades y ver qué encuentro –huesos, frases sueltas, líneas de diálogo, ideas, descripciones, ropa mojada– e ir subiendo muy lentamente todo eso a la superficie para llevarlo hasta la orilla y armarlo. Y ver qué sale. No sé si todo era más sencillo antes; pero sí sé que ahora todo es más… interesante (y probablemente no haya adjetivo más ambiguo, recordar esa maldición china, que interesante).

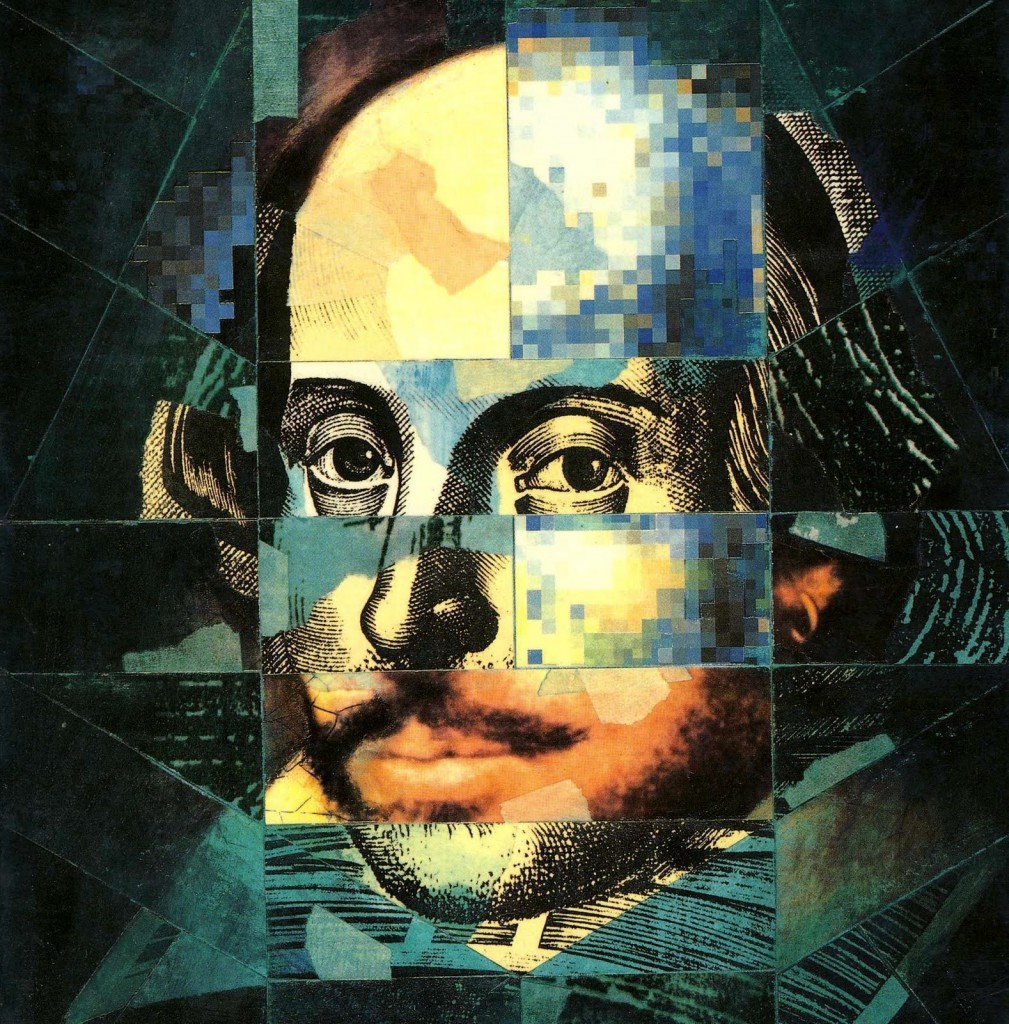

El ancla, siempre, sigue siendo el título. Lo primero que dejo caer en busca de agarrarme a algún sitio para no ser arrastrado por mareas y tormentas o devorado por el Kraken. Y dedico mucho tiempo a buscar los epígrafes perfectos que abren el libro. Me gusta que los epígrafes funcionen como un destilado/síntesis del libro pero contado no por mí sino por escritores a los que admiro. Y los escritores que más admiro son los escritores con estilo. Uno de los epígrafes de La parte inventada es de Iris Murdoch –quizás quien mejor ha sabido llevar al terreno de la novela las enseñanzas de Shakespeare– y dice así: «Vemos partes de cosas, intuimos cosas completas». Creo que esa es la tarea del escritor, su función verdaderamente social: no conformarse con describir apenas lo que se ve, lo que ven todos, y ayudarnos a apreciar lo que se intuye poniéndolo en palabras. Y, de paso, para todos aquellos que no dejan de repetirlo con fervor casi religioso: si Shakespeare viviera hoy NO estaría trabajando para HBO. Tampoco para la BBC.

- En más de una ocasión te has definido como un «lector que escribe». Es una frase que me gusta mucho, puesto que pone la lectura al nivel de una experiencia vital, de algo cotidiano. Como tendría que ser, a fin de cuentas.

- Así es. Leo, luego escribo. Y, cuando escribes, no haces otra cosa que leer, que leerte. El acto de la escritura ya es la transcripción más lenta de letras que aparecieron en tu cabeza, como en una forma de auto-dictado de palabras flotando en algún cielo secreto. Curiosamente, cada vez hay más escritores que no leen o que no hablan acerca de lo que leen prefiriendo reservarse casi exclusivamente para la discusión de su propia obra. Misterio… A mí, cada vez me gusta más leer y, casi a punto del medio siglo de edad, ya comienza a inquietarme mucho la idea de que no llegaré a leer todo lo que querría leer y que, seguro, se me escapará un libro fundamental y decisivo para mi faceta como escritor y lector. Ese libro. Me consuelo de ese espanto optando por una maniobra de camino secundario pero iluminador: la relectura. Volver a aquello que te gustó mucho en tu adolescencia y que ahora redescubres con nuevas herramientas y poderes. Lo último fue El retrato de una dama, de Henry James –acompañado del formidable y reciente ensayo de Michael Gorra sobre esta novela, The Portrait of a Novel: The Making of an American Masterpiece– que me deslumbró no como si fuese la primera vez sino como la versión acabada de algo, mi primer acercamiento a Isabel Archer que, lo comprendí ahora, no había sido más que un estudio preliminar. Un boceto. William Maxwell –escritor y editor de Cheever, Nabokov y Updike, este último tal vez el escritor más lector de los últimos tiempos– llegó a nonagenario y, perfectamente lúcido, solía decir que no le importaba envejecer porque desde ese sitio podía apreciar toda su vida como si se tratara de una casa y «comprender que cada hombre es su propio arquitecto». Pero agregaba: «No me importa morir, aunque encuentro insoportable la idea de que, cuando la gente se muere, ya no pueda leer libros». Hasta donde sé ninguna religión –salvo el Borgismo, que está por fundarse y al que me afiliaria y donaría mi alma sin dudarlo– promete el paraíso de una biblioteca al otro lado de todas las cosas.

- Una biblioteca como paraíso prometido. En tu caso, obviamente una biblioteca de lector, que la completa según sus gustos. Te lo digo porque veo la lista de Roja & Negra, la colección de novela negra que diriges en Mondadori, y me imagino que lo pasas bien, que lo haces casi por placer, mientras descubres para los hispanohablantes autores letales y contundentes, como Don Winslow y Jake Arnott.

- Sí. Lo de Roja & Negra ha sido una oportunidad y un regalo que me ha hecho mi editor Claudio López Lamadrid. Yo siempre leí ese tipo de libros. Muchos. Tal vez demasiados. Pero tanto el policial como la novela de espías o la fantástica me parecen excelentes escuelas a la hora de aprender cómo se plantea una historia. Y la colección –haciendo uso de un léxico criminal– ha sido para mí la coartada perfecta para poder seguir haciéndolo, a sangre fría y sin culpas. Sentirme felizmente obligado a leer esos libros cuando, se supone, debería estar leyendo a Trollope. Y aprovecho para recomendar en R&N –además de a Arnott; gran persona además de gran escritor–, Sospechosos, del gran David Thomson y, próxima a aparecer, Perdida, de Gillian Flynn: un thriller matrimonial que parece escrito por la hija bastarda de Patricia Highsmith y Jerry Seinfeld.

- Leerte es también leer y descubrir autores extra regionales. Algunos por ti hemos regresado a Vonnegut, a Cheever, o mirado a Proust de otra manera.

- Es todo un tema el de las poéticas o, si se prefiere, el de las influencias y el estilo. Y es, también, un misterio. En ocasiones (y lo descubres mucho más tarde y, a veces, por casualidad) lo que más te ha influido no ha sido lo que más te gusta o, incluso, lo que mejor recuerdas. La consecuencia de la radiación de las influencias –que, si hay suerte, dará lugar a la mutación de un estilo propio– es algo en lo que prefiero no pensar demasiado. Tal vez por cábala o por superstición. No me interesa comprender del todo las razones de la ilusión detrás de lo que deseamos sea pura magia. Con esto quiero decir que no sé si Proust (o Cheever o Vonnegut) sean influencias mayores en lo que escribo; pero sí que estoy seguro de que me han hecho muy feliz como lector y que me han empujado a seguir frente al teclado.

- ¿Pero en qué medida funcionó Proust?

Proust funcionó, para mí, como ese monolito en 2001: Odisea del espacio, de Kubrick (otro referente inevitable para mí, junto a Bob Dylan, como modelo de artista) haciéndome sentir que abría una puerta que ya no podría cerrar y que bajo ningún concepto querría cerrar. Proust es también la tranquilidad de contemplar lo insuperable. Sucede algo parecido con Moby Dick: pararte en los bordes de un abismo siempre en ascenso. Mirar hacia arriba hasta que te duele el cuello y te lloran los ojos. Lo que, de algún modo, te quita un peso y una responsabilidad de encima. También es un alivio: qué suerte que Proust y Melville escribieron todo eso antes de mi nacimiento. Porque da pena pensar que gente como Charles Dickens o George Eliot murieron sin poder leer a Proust. Y, claro, prefiero no pensar en los inevitables genios que publicarán cuando yo ya no esté. Pero no nos lamentemos tanto. Hay mucho con qué divertirse.

marcel proust

Creo que a nadie se le escapa que a mí me gustan muchas cosas y que, a la hora de la no-ficción sobre lo que leo (lo que no deja de ser una forma de autobiografía) prefiero referirme, como recomendaba Truffaut, solo a cosas que me gustan. De ahí el malentendido/reproche de muchos, a la hora de mi faceta periodística, de acusarme con un «no hay nada que no le guste». No es cierto. Pero con los años –y un olfato cada vez más sensible– tengo menos tropiezos. Y de ahí que mis recomendaciones (jamás me atrevería a llamarlas críticas; lo mío, lo dije más de una vez, tiene algo de prédica, de buena nueva) tiendan a lo positivo. De tanto en tanto me despacho contra algo o alguien (lo último, si mal no recuerdo, fue Tao Lin) pero solo cuando se trata de un inamovible peso pesado o de una pesada moda pasajera. Para el insulto rápido y el comment anónimo están los blogs. Y lo cierto es que cada vez hay menos espacio para los libros en periódicos y revistas. Así que mejor recomendar que condenar. Y, por lo general, me ocupo de literatura USA/UK. Creo que es algo de lo que algo sé. Lo que, de inmediato, deviene en gritos de «extranjerizante» y «apátrida» saliendo de la boca de personas a las que no conozco pero, supongo, deben estar tomando la medicación equivocada. Respecto a lo «regional» –de acuerdo, me siento más cerca de George Saunders o de Rick Moody que de muchos de mis compatriotas–, cada vez que me cuestionan o reprochan cierta pasión por lo importado no tengo más que invocar las palabras de Borges en su ensayo «El escritor argentino y la tradición». Búsquenlo en Google. A ver, todos juntos, leamos: «¿Cuál es la tradición argentina? Creo que podemos contestar fácilmente y que no hay problema en esta pregunta. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que tenemos derecho a esa tradición, mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental (…) Todo lo que hagamos con felicidad los escritores argentinos pertenecerá a la tradición argentina, de igual modo que el hecho de tratar temas italianos pertenece a la tradición de Inglaterra por obra de Chaucer y de Shakespeare (…) Por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro patrimonio es el universo; ensayar todos los temas, y no podemos concretarnos en lo argentino para ser argentinos: porque o ser argentino es una fatalidad, y en ese caso lo seremos de cualquier modo, o ser argentino es una mera afectación, una máscara (…) Creo que si nos abandonamos a ese sueño voluntario que se llama la creación artística, seremos argentinos y seremos, también, buenos o tolerables escritores». Y está todo dicho, nada más que agregar sobre el tema. Al mismo tiempo, ¿habrá título más asquerosamente argentino, a la hora de estrenarse, que Historia argentina? Probablemente no. Pero me gusta pensar en la Argentina de ese libro –y en el argentina como adjetivo calificativo– como en la torre de lanzamiento hacia el infinito y más allá. Como Buzz Lightyear.

- Aprecio mucho tus libros, y entre ellos, ninguno más autobiográfico y visceral que "La velocidad de las cosas".

- De acuerdo. Pero lo que llega, La parte inventada –que vendría a ser como el hermano siamés pero distante de La velocidad de las cosas; la primera persona de aquel muta a tercera persona muy omnisciente en este– es mucho más autobiográfico. Autobiográfico de una manera lateral y alternativa. Autobiográfico como, digamos, ¡Mira los arlequines! de Nabokov o Martin Eden de London. Es el relato no de un escritor, sino del modo en que a ese escritor se le ocurren las ideas de sus historias a partir de la suya propia. Una suerte de vida y obra más que del autor de esa bacteria que es lo que yo llamo la parte inventada y que acaba contaminando y contagiando la realidad hasta convertirla en otra realidad y, en más de una ocasión, en una realidad más real que la realidad. Como en La velocidad de las cosas, no me atrevo a definir sus cinco o siete secciones (en eso estoy ahora; tengo que entregarlo en mayo para que salga en octubre o noviembre de este año) como «cuentos» o «capítulos». Sí, «secciones», no está mal. Lo que sí siento ahora es una gran intriga por descubrir qué vendrá después. Con este libro tengo la sensación de, paradójicamente, haber alcanzado un límite a la vez que cruzar una frontera. Del otro lado, por ahora, apenas un paisaje envuelto en niebla. Tal vez sea el siglo XIX y mi propia y privada Cumbres borrascosas, uno de los libros que más admiro y al que más veces he vuelto. Tal vez una primera persona muy marcada y muy diferente a la mía y hasta de sexo opuesto (alguien que suene como Mattie en Valor de ley, de Charles Portis, o Merricat en Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson, otros dos libros ante los que, agradecido, me pongo de rodillas). Tal vez el que, por una vez, no haya ningún personaje escritor en un libro mío. Pero dudo que esto último sea posible… Mi relación con el escritor como espécimen y especie es muy romántica. No puedo vivir sin ellos.

- Disculpa la insistencia en cuanto a la influencia. Hace unos días leí "Si mi biblioteca ardiera esta noche", de Aldous Huxley, donde habla de todo, refleja un amplio conocimiento sobre arte, música y literatura. Algo que haces tú, sea en tus reseñas, ensayos y obras de ficción.

Curioso que menciones a Huxley, un escritor al que siempre me prometo regresar. Lo leí casi todo, en español, entre los doce y catorce años –junto con Evelyn Waugh– y recuerdo con admiración El tiempo debe detenerse. Después, enseguida, descubrí a los beatniks y mi costado hasta entonces british se vio un tanto perjudicado por unos cuantos y adolescentes años. Como te dije antes: es un misterio al que se podría dar vueltas durante horas. Y no solo tiene que ver con lo que se lee sino, también, de una manera más enigmática y en código, con lo que le estaba pasando a uno mientras leía determinado libro. Ejemplo personal y casi obvio: yo leí por primera vez El guardián entre el centeno de Salinger al mismo tiempo en que era expulsado de un colegio y no le decía nada de eso a mis padres y fingía ir al colegio todos los días cuando en realidad me iba a leer –a hacer tiempo hasta la supuesta hora del regreso a casa– a una biblioteca. Ya te imaginarás el efecto del adolescente Holden C. sobre el adolescente Rodrigo F… La influencia es, acaso, la receta en código con la que se cocina –a fuego muy lento– un escritor. Y está el riesgo de quemarse. Proust y Nabokov y Hemingway, por ejemplo, son ingredientes que hay que manejar con mucho cuidado y en ajustadísimas cantidades. En lo que hace a la formación y/o deformación de un escritor, yo creo que el proceso es más o menos similar al de cómo se va armando un lector. Cuando comenzamos a escribir, durante nuestra infancia, lo que más importa es el héroe, la identificación con el héroe. De apasionarnos el chico o la chica ahí dentro, nos preocupamos en saber si ha protagonizado otras aventuras. Así, pilas y pilas de cómics y Sandokán, los Mosqueteros, Nemo, Jo, etc. Hasta allí/aquí llegan (y aquí pueden detenerse sin problemas) la mayoría de los lectores. De seguir en la aventura, aparece un nuevo lector. Un lector un tanto más sofisticado, con un cierto interés por la estructura de sus aventuras y, después, una cierta intriga por quién los creó y en qué circunstancias: por ese fantasma vivísimo llamado autor y la posibilidad cierta de otros autores similares.

(En mi caso, el primer libro con el que yo sentí que estaba leyendo a alguien que también escribía –y cuyos personajes se la pasaban contando y contándose, literal y literariamente vampirizados– fue Drácula, de Bram Stoker: una novela que es, también, una máquina de escribir.) El último y más evolucionado stage de lector –y de escritor– es aquel que, además de todo lo anterior, también se preocupa y disfruta de un determinado estilo. Y son muy pocos los escritores –los verdaderamente grandes; en activo se me ocurren los nombres de John Banville y Denis Johnson; Kurt Vonnegut probablemente haya sido uno de los que más alto llegaron a la hora de darle forma propia a su muy personal fondo; el estilo de Philip K. Dick, en cambio, pasa exclusivamente por sus ideas– los que consiguen que su estilo pase por la prosa y, además, por aquello que cuentan con esa prosa. Así, el milagro de una trama y un idioma propios, únicos, intransferibles. De haber una meta, seguro, es esa. Pero –otra vez Burgess y dejando de lado contadas excepciones como la más que honorable y reciente «deserción» de Philip Roth– solo hay un campo de batalla sin puerta de salida. Y la guerra continúa pero, mientras tanto y para siempre, en las trincheras, se lucha haciendo esa otra forma del amor que es el leer y el escribir.

- ¿Cómo te animaste a administrar el blog «Las cosas de la velocidad»? ¿Te acomodas en ese formato?

No me animé: me animaron. Fue un pedido expreso de Mondadori. De hecho, no soy un fan del formato (que, salvo muy honrosas excepciones, me parece como la electrocutada puesta en práctica del pensar en voz alta; más alta todavía, a los gritos) y ni siquiera lo manejo/administro yo. Ni siquiera sé cómo entrar en él. O cómo dejarme un comment a mí mismo. Tampoco estoy muy convencido de todo eso del mayor contacto e interactuación entre escritor y lectores. Porque para eso, se supone, siempre estuvieron los libros, ¿no? En el mejor de los casos, el escritor debería ser tan interesante como un médium, teniendo claro que lo que verdaderamente vale e importa e interesa es ese fantasma tangible y verosímil llamado obra. El escritor debería aspirar a cierta inivisibilidad. De hecho, me gusta que Mondadori no ponga en sus solapas fotos del autor. ¿Para qué? Hay muy pocos escritores con cara de escritor (tal vez Beckett sea el campeón del asunto) y se sabe que no hay maniobra más peligrosa y traicionera que convertirse en personaje propio. Ahí están los muy didácticos ejemplos de Poe o de Fitzgerald & Hemingway o de Kerouac. Y la fuga de Salinger cuando vio y tuvo muy claro la que se le venía encima. Si uno está interesado en saber de un escritor hay muchas excelentes biografías y ocasionales autobiografías a las que sí soy adicto y en las que analizo con lupa sherlockholmesiana los inserts fotográficos. O ese subgénero literario y gran novela en trámite que son las tan iluminadoras como un tanto mentirosas (porque estoy convencido que nadie puede tener tantas certezas acerca de lo que hace) entrevistas en The Paris Review bajo el muy apropiado título de «The Art of Fiction»: allí, respuestas supuestamente verdaderas para intentar –en vano, pero con creatividad, ingenio y hasta genio– explicar el modus operandi de una imaginación que no funciona con planos y manuales diferentes y que, según el libro, forzosamente tiende a cambiar de modales y costumbres. Pero volviendo al blog –y teniendo en cuenta que hace un tiempo apareció en Internet gente que utilizaba mi nombre y se hacía pasar por mí– no está mal que haya un sitio verdadero y auténtico y legítimo donde se vayan depositando artículos y miscelánea. Y las contratapas para Página/12 protagonizadas por un tal Rodríguez y que, luego de catorce años como corresponsal extranjero, fueron la «solución» narrativa que encontré para reportar la crisis española sin aburrirme: convertirme yo en español y retratar a partir de su persona y de los que lo rodean el modo en que las noticias afectan a un típico y confundido ciudadano. Como dije, está todo ahí. De hecho, yo guardo poco y nada de lo que escribo como periodista o ensayista, faceta cada vez más conflictiva para mí: voy sintiendo el paso de los años, los límites del tiempo, y lo que antes era como cambiarme de sombrero para pasar de la ficción a la no-ficción, ahora es como ponerse y sacarse un complicado y lleno de cierres y precintos traje de astronauta. Me han pedido varias veces alguna especie de antología de mi lado cronista o lo que sea; pero me resulta una tarea imposible organizar todo eso, todo ese material y materia, dentro de un libro. Así que me resulta útil saber que, si necesito algo de eso, de aquí en más (porque a mis cansadas espaldas hay casi tres décadas de notas) lo encontraré, velozmente, en «Las cosas de la velocidad». Y allí también, en muchos casos, salen las versiones extended-play de muchos textos míos que –por cuestiones de diagramación y centimetraje– no pueden salir completos en los medios en los que colaboro. «Las cosas de la velocidad» es, entonces, como subir a un sótano o bajar a un altillo donde se van acumulando muchas estatuas y cuadros y muebles y discos y películas y hasta algún trineo cuyo nombre puede llegar a explicar tantas cosas.

Gabriel Ruiz Ortega (Lima, 1977) es escritor, crítico, editor, blogger, librero. También, autor de la novela La Cacería y de la serie de antologías de narrativa peruana contemporánea Disidentes

Todos los contenidos de buensalvaje Nº4, aquí

Lee también:

"Mis libros son una extravagancia marginal", César Aira entrevistado en buensalvaje Nº 1.

"La literatura es un uso socialmente tolerado de la mentira", Patricio Pron entrevistado en buensalvaje Nº 2.

"Escribir es una manera de religarse con el mundo", Jorge, Sebastián y Jerónimo Pimentel entrevistados en buensalvaje Nº 3.

Javier Marías ante siete cuestiones fantasmales. El escritor español entrevistado en buensalvaje Nº 3.

I

Publicado: 2014-10-18

Pese a que en el fondo se trata de un solo libro abierto, la obra de Rodrigo Fresán (Buenos Aires, 1963) está compuesta por un puñado de cuentos, novelas y ensayos que el argentino no deja de reescribir –de «samplear»–, desconcertando por igual a quienes lo admiran con devoción como a sus detractores, los puristas. Ácido, desconcertante, tuvimos una larga charla con él, so pretexto de La parte inventada, su reciente novela. «Cada vez me gusta más escribir y menos ser escritor», afirma. ¿Qué se puede esperar de Fresán?

Escrito por

buensalvaje

Desvíos para lectores de a pie/ buensalvaje.com